Nostra Aetate und der Antisemitismus von heute

Warum ein Konzilstext aus 1965 aktueller denn je ist und was ein Vorfall in einer Kärntner Kirche über unser Verhältnis zum Judentum verrät

Ein Ö1-Radiobeitrag von Michael Kapeller in der Sendereihe LEBENSKUNST

📻 Länge: ca. 8 Minuten

🎧 Jetzt anhören

Vor fast 60 Jahren, am 8. Dezember 1965, ging das Zweite Vatikanische Konzil zu Ende – ein Ereignis, das die katholische Kirche nachhaltig veränderte. Eine seiner wichtigsten Früchte war die Erklärung Nostra Aetate, die das Verhältnis der Kirche zu anderen Religionen – und insbesondere zum Judentum – neu definierte.

Der Theologe Michael Kapeller nimmt das 60-jährige Jubiläum dieser Erklärung zum Anlass, um Bilanz zu ziehen. In einem Radiobeitrag für die Ö1-Sendung Lebenkunst am 9. November 2025 denkt er darüber nach, was „Nostra Aetate“ heute bedeutet – und warum der Kampf gegen Antisemitismus nicht Geschichte, sondern Gegenwart ist.

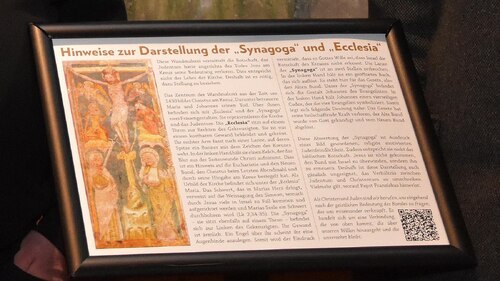

Ein Foto, das aufrüttelt

Der Anlass ist ein erschütternder: Eine E-Mail seines Kollegen Markus Himmelbauer – mit einem Foto aus einer Kärntner Kirche im Anhang. Darauf zu sehen: eine Infotafel, aufgestellt von Kapeller und seinem Mitstreiter Klaus Einspieler, um über alte, judenfeindliche Darstellungen in Kirchen aufzuklären. Doch jemand hat darauf Worte durchgestrichen und eine antijüdische Bemerkung hinzugefügt. „Die Schmiererei lässt sich mit Nagellackentferner beseitigen“, sagt Kapeller, „aber der Wiederhall, den sie in mir hervorgerufen hat, bleibt.“

Was „Nostra Aetate“ wirklich verändert hat

In „Nostra Aetate“ würdigt das Konzil erstmals ausdrücklich, was in anderen Religionen „wahr und heilig“ ist – und hält fest:

- Das Judentum ist Teil der christlichen Identität.

- Antisemitismus ist in jeder Form abzulehnen.

- Die Erwählung des jüdischen Volkes bleibt bestehen.

Der jüdische Theologe Edward Kessler bringt die Bedeutung auf den Punkt: „An die Stelle der bisher dem Christentum innewohnenden Verurteilung des Judentums trat die Verurteilung des christlichen Judenhasses.“

Papst Johannes Paul II. vertiefte diese Haltung: Juden seien, so sagte er, „unsere älteren Brüder im Glauben“. Sein gesamtes Pontifikat war vom jüdisch-christlichen Dialog geprägt – und gipfelte im Jahr 2000 in der historischen Bitte der Kirche um Vergebung für das erlittene Unrecht.

Fragiler Fortschritt

Doch Kapeller zeigt auch: Die Entwicklung verlief nicht nur geradlinig. 2007 sorgte die Wiederaufnahme der alten Karfreitagsfürbitte für Irritation – plötzlich war wieder von einer „Mission an Juden“ die Rede. Ein Rückschritt gegenüber dem Geist von „Nostra Aetate“.

Und dann der 7. Oktober 2023: Der Terrorangriff der Hamas auf Israel wird, so der Jesuit Christian Rutishauser, „eine Zäsur“ für die jüdisch-christlichen Beziehungen bleiben. Viele jüdische Stimmen werfen Christen seither vor, nicht klar genug Partei gegen Antisemitismus zu ergreifen.

Was bleibt, ist die Haltung

Am Ende steht für Michael Kapeller keine fertige Antwort – aber eine klare Haltung „Christen können Gott nur dann wahrhaft anrufen, wenn sie jeden Menschen als Ebenbild Gottes sehen und ihm mit Wertschätzung begegnen.“

Der Beitrag ist eine Einladung, hinzusehen – in die Geschichte, in die Kirchenräume und in die Gegenwart.