Lebenslust und Freude am Glauben

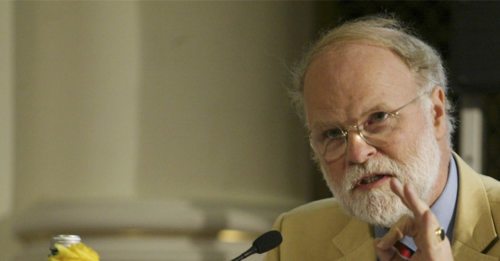

Der Arzt, Theologe und Bestsellerautor Manfred Lütz über Gott, Sinnlichkeit und neue Hoffnung für die Kirche

Beim Treffen der österreichischen Priesterseminaristen in St. Georgen hielt Manfred Lütz das Hauptreferat. Der "Sonntag" führte mit ihm das folgende Interview.

Einer Ihrer Buchtitel heißt „Lebenslust“. Was bedeutet „Lebenslust“ für Sie?

Lütz: Ich habe mein zweites größeres Buch „Lebenslust. Gegen die Diät-Sadisten, den Gesundheitswahn und den Fitness-Kult“ geschrieben, um etwas gegen die Gesundheitsreligion zu tun. Menschen leben ja vielfach nur noch für die Vorbeugung und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot. In diesem Buch habe ich auch versucht, den Blick auf die katholische Kirche etwas zu weiten. Die Menschen suchen heute eine sinnliche Religion und haben ein Klischeebild von der katholischen Kirche, als sei sie ganz puritanisch und leibfeindlich, was überhaupt nicht stimmt und nie gestimmt hat. Ich versuche, in dem Buch auch die Sinnenfreude des Katholischen zu vermitteln. Gerade das Barocke im Katholischen bekommt die Öffentlichkeit vielfach nicht mehr mit, und da ist Lebenslust ein Hinweis, dass Lust nicht bloß etwas Böses ist, sondern dass die Fähigkeit des Menschen, lustig zu sein, und auch die Lust zum Schönen und Guten zu verspüren, etwas Positives sind.

Reden Sie damit nicht der Konsumgesellschaft das Wort?

Lütz: Das hat mit Konsumgesellschaft gar nichts zu tun. Wenn ich abends einen wunderschönen Sonnenuntergang sehe, dann konsumiere ich den nicht, dann sehe ich den an und erlebe in der Sinnlichkeit der Farben, in der Sinnlichkeit der Atmosphäre, im Geruch eines Waldes Lust am Leben, und das ist ein Geschenk Gottes.

Betonung der Lust, Verdrängung des Leides: Haben Menschen mit Behinderung einen Platz in unserer Gesellschaft?

Lütz: Erst einmal muss ich darauf hinweisen, dass nicht alle Menschen, die Behinderungen haben, leiden. Ich bin befreundet mit vielen behinderten Menschen. Da macht sich die Gesellschaft manchmal falsche Vorstellungen: Ein Behinderter kann manchmal erheblich lustiger und lustvoller leben als mancher Normopath, der als Buchhalter irgendwo Bleistifte spitzt. Natürlich ist es so, dass viele heute einer Gesundheitsreligion anhängen. Sie glauben nicht mehr an den lieben Gott, sondern an die Gesundheit. Und alles, was man früher für den lieben Gott tat, Wallfahrten, Fasten usw., das tut man heute für die Gesundheit. Die Gesundheit wird sakralisiert, so als sei sie das einzig Gute im Leben.

„Hauptsache gesund!“ ist ein beliebter Wunsch ...

Lütz: Das ist eine Ohrfeige für alle Menschen, die nicht gesund sind. Vielleicht ganz unabsichtlich, weil das so ein Trend ist.Eine Gesundheitsgesellschaft wie die unsere, wo das Gesundbleiben, das Gesundwerden höchste Ziele zu sein scheinen, ist letztlich eine Gesellschaft, die sich vom abendländischen Menschenbild verabschiedet hat. Wenn der gesunde Mensch der eigentliche Mensch ist, dann ist der kranke Mensch, vor allem der nicht mehr heilbar kranke, der behinderte, ein Mensch zweiter oder dritter Klasse.

Wenn ich mit einem Depressiven dauernd über seine Depressionen rede, wird er auch nicht glücklich.

Daran „glauben“ inzwischen aber schon viele.

Lütz: Die Gesundheitsreligion hat ihren eigenen Fundamentalismus entwickelt: die Ethik des Heilens. Früher war Ethik der kontroverse philosophische Diskurs über Moral. Heute ist die „Ethik des Heilens“ das Ende der Debatte, dann wird es sakral. Wenn Sie kritisch darauf hinweisen, dass man einen Menschen am Beginn seiner Existenz, einen Embryo, opfert, um einen anderen Menschen damit zu heilen, gelten Sie als zynisch. Bei Embryonen angefangen selektiert man zwischen gesunden Menschen, den eigentlichen Menschen, und Menschen mit Behinderungen, die sozusagen die zweit- oder drittbesten Menschen sind. Das ist das Gegenteil des christlichen Menschenbildes. Beim christlichen Menschenbild ist der behinderte, der kranke, der leidende der eigentlich wichtige Mensch, und wir Normopathen sollen diesen Menschen dienen.

Ist das nicht ein Teil der Krise, die wir in Gesellschaft und Kirche erleben?

Lütz: Ich finde, wir reden viel zu viel über Kirchenkrise und woran es liegt. Das machen wir jetzt seit 40 Jahren, das führt auch nicht weiter. Wenn ich mit einem Depressiven dauernd über seine Depressionen rede, wird der auch nicht glücklich.

Viele sehen Glaube nicht als lebensfördernd an.

Lütz: Die Konservativen in der Kirche können genauso über den Zeitgeist herumjammern, wie sich die Progressiven über den Papst aufregen. Es wäre viel schöner, wenn sich die Konservativen einmal überlegen würden: Was ist eigentlich das Gute daran, dass es die Progressiven gibt? Und die Progressiven: Was ist das Gute daran, dass es die Konservativen gibt? Einheit in Vielfalt: Das ist das Geheimnis dieser Kirche, als Religionsgemeinschaft Menschen unterschiedlicher Überzeugung zusammenzuhalten. Wenn wir – jeder das, was er kann – gut tun, und nicht dauernd sagen: Die anderen machen das aber falsch!, dann kann der Glaube mehr ausstrahlen, dann geht es uns selbst auch besser.

Was gelingt denn aus Ihrer Sicht in der Kirche gut?

Lütz: Das Papsttum in der katholischen Kirche war noch nie so angesehen wie heute. In der 2000-jährigen Geschichte hat es noch keinen Papst gegeben, der einflussreicher war als Johannes Paul II. Selbst Papst Innozenz III. im Mittelalter hatte nur in Europa eine wichtige Position. Über den Papst jammern meist nur ein paar Katholiken.

Dann gibt es da „Nightfever“; das haben Sie wahrscheinlich in Österreich auch. Das ist in Deutschland eine ganze Bewegung! Meine Frau macht bei uns im Dorf „Nightfever“: Das ist Anbetung im Stil der Gemeinschaft Emanuel, wo das Allerheiligste ausgesetzt wird, mit einem Flash angestrahlt, und die Menschen können in die Kirche kommen, Kerzen aufstellen, für Anliegen beten, können beichten, und es wird taizé-artig gesungen, so dass man während der Gesänge noch beten kann. Das machen wir dreimal im Jahr, und es kommen mitten in der Woche 400 Leute, obwohl wir normalerweise nur 250 Kirchenbesucher haben! Die Menschen wollen beten.

Was könnten wir in der Kirche besser machen?

Lütz: Wir reden über alles mögliche. Aber wenn es Gott nicht gibt, ist das alles so oder so überflüssig. Wir müssen wieder mehr das Wesentliche tun, dann werden die zweitwichtigen Sachen nicht mehr so viel Streit hervorrufen.

Die Leute sagen: Die Kirche, diese schwierige Situation! Wir haben eine Krise! – Die Zeit Jesu war auch nicht einfach. Wir hatten immer Krisen. Im ersten Jahrhundert wurden viele Christen umgebracht, und im Mittelalter gab es auch alle möglichen Kriege. Heutzutage ist Christsein in China, Vietnam oder Nordkorea schwierig. Die haben eine schwierige Zeit. Aber doch nicht in Europa! Wir können denken und glauben, was wir wollen! Wir können jederzeit eine Kirche erreichen. Aber Jammern macht gesellig. Wenn man gemeinsam jammert, führt das zur Stabilität der Gruppe, und die Stimmung steigt.

Ihr Wunsch an unsere Leser?

Lütz: Ich halte es mit Mutter Teresa. Sie wurde einmal von einem Journalisten gefragt: Was muss sich in der Kirche ändern? Da hat sie ihm tief in die Augen geschaut und gesagt: Sie und ich!

Interview: Georg Haab

Zur Person:

Manfred Lütz, geb. 1954, ist Arzt, katholischer Theologe und Schriftsteller, leitet seit 1997 das Alexianer-Krankenhaus in Köln. Er ist Mitglied des Päpstlichen Rates für die Laien und der Päpstlichen Akademie für das Leben sowie Berater der Vatikanischen Kleruskongregation. Seine humorvolle Auseinandersetzung mit Psychoanalyse, Theologie und Kirche hat seine Bücher zu Bestsellern gemacht. Lütz ist verheiratet und Vater zweier Töchter.

Buchtipps:

Manfred Lütz, Der blockierte Riese (1999).

Manfred Lütz, Gott: Eine kleine Geschichte des Größten (2007).

__large.png)