Kirche an der Front

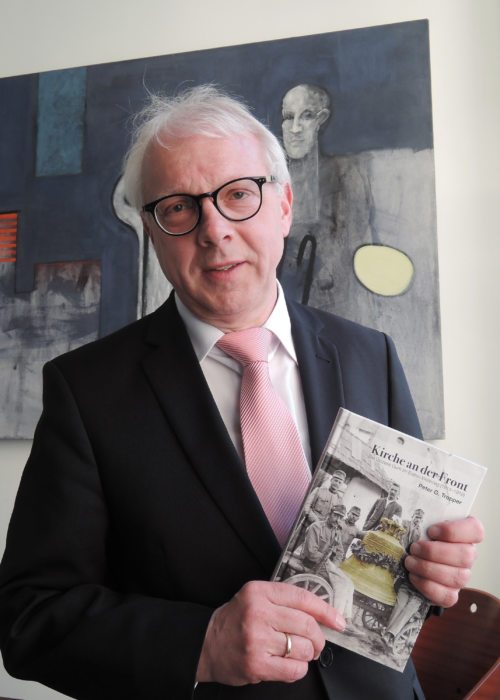

Die Kirche und der Erste Weltkrieg. Gespräch mit Diözesanarchivar Peter Tropper zu seinem jüngsten Buch

Ein Gespräch mit Diözesanarchivar Peter G. Tropper zu seinem jüngsten Buch über die Diözese Gurk im Ersten Weltkrieg.

Ihr Buch heißt „Kirche an der Front“. Wie weit hat sich die katholische Kirche für den Krieg einspannen lassen?

Tropper: Sie hat ihn aktiv gefördert. Fürstbischof Hefter hat sich freiwillig bereit erklärt, Ansprachen und liturgische Handlungen für die Soldaten an der Karnischen Front wahrzunehmen. Dafür ist er vom Obersten Militärkommando ausdrücklich bedankt worden. Er hat auch Truppen finanziell unterstützt.

Hat sich diese Stimmung im weiteren Kriegsverlauf geändert?

Tropper: In der Bevölkerung schon relativ bald. Man hat ja zunächst erwartet, der Krieg werde drei, höchstens vier Monate dauern. Als sich dies als falsch herausstellte, hat die Stimmung rasch umgeschlagen. Es gibt einen entsprechenden Passus, in dem es heißt, dass die Kriegsfrömmigkeit, die von der Kirche sehr gefördert wurde, geradezu ins Gegenteil umgeschlagen hat.

Heißt das, die Kirche hat durch ihren Einsatz für den Krieg in der Bevölkerung an Vertrauen verloren?

Tropper: 1916 heißt es über die fortgesetzte Kriegsarbeit der Kirche, dass diese angesichts des Kriegsverlaufes mehr schade als nutze. Man hat also damals schon erkannt, dass die Stimmung in der Bevölkerung massiv umschlägt und dies auch der Kirche schadet.

Warum hat man dann keinen Anti-Kriegskurs eingeschlagen?

Tropper: Weil man bei uns nach wie vor an einen Sieg geglaubt hat. Man muss schon sagen, dass die Kirchenleitung bis zum Schluss alles getan hat, um die Bevölkerung für den Krieg zu mobilisieren.

Immerhin gab es vor dem Ersten Weltkrieg Friedensbemühungen – man denke an Berta von Suttner. Haben die in der Kirche keinen Niederschlag gefunden?

Tropper: Es gab in Graz einen Theologie-Professor und Priester Ude, der ein Weltfriedensprogramm entwarf, das der Papst sehr begrüßt hat. In Österreich hatte Ude jedoch nur Probleme. Sein Programm wurde zwar in der Bischofskonferenz besprochen, aber einstimmig ad acta gelegt.

Gab es unter den Dorfpfarrern, die unmittelbar bei den Menschen waren, Stimmen gegen den Krieg?

Tropper: Sie müssen bedenken, dass dies Hochverrat gewesen wäre. Wir haben Beispiele von slowenischen Geistlichen, die des Hochverrats bezichtigt und vor ein Militärgericht gestellt wurden. Das geschah schon wegen der absurdesten Anklagen. Ihnen wurde vorgeworfen, mit den Serben oder den Italienern zusammenzuarbeiten. So wurden Priester schon deshalb verurteilt, weil sie sich während des Absingens der Kaiserhymne vom Altar weggedreht haben. Also Kleinigkeiten wurden drastisch geahndet.

Der Papst stellte sich als einzige hochrangige Persönlichkeit gegen den Krieg. Die Bischöfe orientierten sich aber überhaupt nicht an ihm ...

Tropper: Der Papst hatte einen schweren Stand. Er wurde wegen seiner Friedensbemühungen von der jeweils anderen Seite als Feind angesehen. Bei den Deutschen war er für die Franzosen, die Franzosen unterstellten ihm, er sei für die Deutschen. In Österreich kam noch dazu, dass er ein Italiener war. Sie müssen bedenken, dass etwa Bischof Hefter ja nicht vom Papst, sondern vom Kaiser ernannt wurde.

Wie das?

Tropper: Das war das österreichische Staatskirchentum. Im Bistum Gurk reicht das zurück bis ins 16. Jahrhundert. Von da an bis 1917 ernannten abwechselnd einmal der Salzburger Erzbischof und zwei Mal hintereinander der Kaiser den Gurker Bischof. Dem Papst blieb nichts anderes übrig, als seinen Sanctus zu geben. Viele andere österreichische Bischöfe wurden vom Kaiser ernannt. Daher galt die Loyalität der Bischöfe auch dem Kaiser.

Das heißt, es gab unter den Bischöfen einen Konsens bezüglich des Krieges?

Tropper: In der österreichischen Bischofskonferenz findet der Krieg generell keinen Niederschlag. Es wurde über die Verteilung neuer Katechismen und die Besoldung von Religionslehrern debattiert. Die einzige Vorschrift, die sich findet, ist die Forderung an die Pfarren, eine detaillierte Kriegschronik zu verfassen. Damit sollte bewiesen werden, welch große Rolle die Kirche für den vermuteten Sieg hatte. Aus heutiger Sicht ist das absurd.

Hatte Gurk aufgrund der Zweisprachigkeit eine Sonderstellung?

Tropper: Das glaube ich schon. Vor allem der deutschsprachige Klerus hat geglaubt, er müsse sich vom slowenischsprachigen Klerus durch besondere Kriegsbemühungen unterscheiden. Man stand wegen der Hochverratsprozesse gegen slowenische Priester ja generell unter besonderer Beobachtung. Daher hat sich die Diözese Gurk bei der Abnahme von Glocken und Orgelpfeifen oder der Zeichnung von Kriegsanleihen ganz besonders ausgezeichnet. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass sich die Pfarren enorm für die hungernde Bevölkerung eingesetzt haben. So gab es große Lebensmittellieferungen von Landpfarren nach Klagenfurt oder Villach. Die Städte waren von der Hungersnot ja besonders betroffen.

Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass diese sozialen Aktionen sozusagen der Grundstein für die spätere Caritas waren ...

Tropper: Das ist ganz sicher so. Schon 1916 begann Bischof Hefter mit diesem großen sozialen Engagement. Das wurde nach dem Krieg dann auf eine neue strukturelle und organisatorische Basis gestellt durch die Gründung des Kärntner Caritasverbandes.

Der Erste Weltkrieg brachte entscheidende gesellschaftliche Umbrüche. Wie haben sich diese auf die Kirche ausgewirkt?

Tropper: Es kommt zu einer weitaus größeren Einbeziehung der Laien. Der Bischof ruft dazu auf, Standesbündnisse zu gründen, getrennt nach Frauen und Männern. Diese Bündnisse gehen in den 20er-Jahren dann in die Katholische Aktion über. Dann wird eben die Caritas gegründet, die bald schon einen slowenischen Zweig erhält . Ein Großteil der soziologischen Arbeiten, die in der Zwischenkriegszeit entstehen, sind auch ein Ausfluss dieser Veränderungen.

Ihr Buch über Kärnten ist eine der wenigen Monografien über die Kirche im Ersten Weltkrieg in Österreich. Warum diese Scheu?

Tropper: Ich denke, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass man sich für die Haltung geniert. Die Bischofskonferenz hat sich 2014 ja auch klar distanziert. Ein bisschen etwas tut sich jetzt. Die Militärdiözese bereitet etwa derzeit einen Band zu diesem Thema vor.

Hätte ein anderes Verhalten der Kirche den Krieg abgekürzt oder sogar verhindert?

Tropper: Ich glaube, es fehlte an der Courage, vom Leitbild eines gerechten Krieges zum Leitbild eines gerechten Friedens zu wechseln. Man wäre damit aber auch in einem Hochverratsprozess vor das Standgericht gekommen. Gerade am Beginn wäre man sehr isoliert dagestanden, wenn man vor dem Krieg gewarnt hätte oder gar gegen ihn vorgegangen wäre.

__large.png)