Kinder stark machen fürs Leben: eine Grundaufgabe von Religion

Der Tübinger Religionspädagoge Friedrich Schweitzer über die Notwendigkeit von Religion für das Wachstum von Kindern

Der Tübinger Religionspädagoge Friedrich Schweitzer über die Bedeutung eines positiven Gottesbildes und die Notwendigkeit von Religion für die Entwicklung von Kindern

Sie haben ein Buch veröffentlicht „Das Recht des Kindes auf Religion“. Welche These vertreten Sie damit?

Schweitzer: Ist Religion heute für Kinder wichtig? Tut Religion Kindern überhaupt gut? Wäre es besser, wenn sie ohne Religion aufwachsen würden? Ich möchte zeigen, dass Religion zum Aufwachsen von Kindern unausweichlich dazugehört. Eltern haben zwar auch das Recht, Kinder ohne Religion zu erziehen, aber von den Kindern selbst her brechen im Leben Fragen und Bedürfnisse auf, Fragen nach Tod und Sterben, nach dem Sinn des Lebens, die mich zum Schluss kommen lassen: Kinder brauchen Religion. Ein Weiteres ist die emotionale Stärkung von Kindern, man spricht heute von „Resilienz“, Widerstandskraft. Religion macht Kinder stark.

Aber es hat auch Zeiten gegeben, in denen Religion den Menschen klein gemacht hat. Mir fällt sofort der strafend-erziehende Nikolaus ein.

Schweitzer: Das gab es in der Vegangenheit und bis in die Kindheit von vielen, die heute als Eltern und Großeltern über solche Fragen nachdenken. Eine solche Vorstellung wurde viel zu lange auch im Christentum tradiert: ein strafender Gott, der Kinder klein macht, der Schuldgefühle einflößt nach dem Motto: Auch wenn die Eltern dich nicht sehen, Gott sieht dich immer und wird dich auch bestrafen ... Aber Gott ist keiner, der straft, sondern einer, der Kinder anerkennt, sie stützt, ihnen zur Seite steht, an den sie sich wenden können, wenn beispielsweise die Erwachsenen, mit denen sie zu tun haben, ihnen die Anerkennung verweigern. Kinder haben ein Recht auf Religion, und zwar auf eine kindgemäße Form der religiösen Erziehung.

Von daher hat Religion selbstverständlich einen Raum in Schule und Ausbildung – katholisch, evangelisch, ebenso muslimisch?

Schweitzer: Wir leben heute in einer religiös vielfältigen Gesellschaft, und wir können das Recht auf Religion nicht auf eine Glaubensrichtung beschränken. Religion im Allgemeinen gibt es nicht, es gibt sie nur konkret. Das heißt aber, dass auch ein jüdisches Kind ein Recht darauf hat, in seiner Religion aufwachsen zu können. Es gibt aber auch das Recht von Eltern, die ihr Kind ganz ohne Religion erziehen möchten. Auch das muss man achten. Wobei ich diesen Eltern sage: Ihr müsst beachten, welche Orientierungsbedürfnisse und religiösen Bedürfnisse eure Kinder haben. Ihr dürft eure Kinder auch nicht nur bevormunden.

Sie sagen: Religion gibt es nur konkret. Kann Ethik-Unterricht aus Ihrer Sicht den Religionsunterricht ersetzen?

Schweitzer: Aus meiner Sicht nicht. Ethik-Unterricht ist sicher erforderlich für die Jugendlichen, die nicht zum Religionsunterricht gehen, damit auch sie sich mit ethischen Fragen auseinandersetzen. Der Ethik-Unterricht ist ja ein rein staatliches Angebot, und in allen demokratischen Staaten gilt, dass der Staat religiös neutral sein muss. Er kann Religionen im Ethik-Unterricht nur behandeln lassen wie Länder in Geografie. Aber was Kinder und Jugendliche eigentlich brauchen, ist eine existenzielle Auseinandersetzungsmöglichkeit mit den Sinnfragen, auch mit der Frage: Was soll für mich gelten? Was ist tragfähig für mich? Und da muss sich Ethik-Unterricht seiner Natur gemäß stark zurückhalten, während Religionsunterricht sehr viel profilierter sein kann – das macht ihn spannend, das kann Ethik-Unterricht nicht ersetzen.

Christentum ist die Religion der Liebe. Das ist es auch, was Kinder stärkt.

Früher gab es ein gewisses Gleichgewicht zwischen dem Religionsunterricht in der Schule und dem Eingebettet-Sein in ein religiöses Umfeld. Das ist heute stark im Umbruch. Was können Eltern, was kann Schule leisten?

Schweitzer: Zuerst müssen wir uns von der Sichtweise verabschieden, dass die Welt immer schlechter wird bzw. dass früher alles besser war. Jede Zeit hat ihre Vor- und Nachteile; wir müssen die Aufgaben erkennen, die sich heute stellen. In unserer Situation ist es so, dass Eltern sich vielfach überfordert fühlen, ihre Kinder religiös zu begleiten. Das hängt mit den Erfahrungen dieser Generation zusammen, mit Lebensformen. Es beginnt ja schon damit, dass viele Familien durch die flexiblen Arbeitszeiten keine Zeit mehr finden, sich gemeinsam zum Essen hinzusetzen. Viele Eltern bringen selber auch wenig religiöse Erziehung und Sozialisation mit. Deshalb liegt eine erste Aufgabe darin, die Eltern zu stützen. Aber daneben werden andere Einrichtungen wie Kindergarten, Schule, kirchliche Angebote wie Erstkommunion-Vorbereitung immer wichtiger.

Auch bei den Firmlingen findet ein Umbruch statt. Was suchen Heranwachsende in dieser Umbruchszeit, was kann Kirche ihnen geben?

Schweitzer: Man sieht sehr deutlich, dass die Jugendlichen eine Begleitung suchen und auch Antworten auf Fragen, die ihr Leben betreffen. Themen wie Freundschaft und Beziehungen sind Jugendlichen in dieser Zeit sehr wichtig. In unserer Studie sind sie nicht sehr zufrieden mit den kirchlichen Angeboten, weil sie diese Antworten nicht als überzeugend sehen. Die Kirche wird fast wie ein Dienstleister wahrgenommen: Sie lebt nicht von den Menschen, die in ihr sind, sondern wird als Institution wahrgenommen, die in sich selber ruht.

Verlieren wir ein wenig unsere christliche Identität? Haben wir das Bewusstsein verloren, eine frohmachende Botschaft zu haben, die wir weiterschenken sollten? Manchmal hat man ja gar den Eindruck, es wäre fast eine peinliche Botschaft ...

Schweitzer: Es wäre schlimm, wenn das der Fall wäre. Eltern, die selber noch eine etwas zwangorientierte Religiosität erlebt haben, wollen das ihren Kindern nicht zumuten. Es gibt aber inzwischen eine jüngere Generation, die das nicht erlebt hat und wieder offener ist für die Bedürfnisse ihrer Kinder. Ich bin mir aber noch unklar, was es bedeutet. Gegenüber früher geht der Trend wieder dazu, Religion weniger ins Private abzuschieben. Man entkommt diesen Fragen nicht mehr: Wenn Sie Zeitung lesen oder fernsehen, sind die religiösen Fragen sofort da. IS heißt nun eben „Islamischer Staat“, obwohl man ihn nicht mit dem Islam gleichsetzen kann. Aber dass es eben nicht „arabischer Staat“ heißt, zeigt, dass sie versuchen, sich religiös aufzuladen und den Anschluss an die religiöse Attraktion zu suchen. Dass Jugendliche aus Zentraleuropa dorthin gehen, hängt sicher auch mit dieser religiösen Faszination zusammen, nicht nur mit dem Abenteuertum.

Wo sehen Sie den Unterschied zwischen lebenspendender und aufgesetzter Religiosität?

Schweitzer: Christentum lebt nicht davon, dass man sein Herz ständig auf den Lippen trägt. Die Kernbotschaft des christlichen Glaubens ist das Evangelium, das nichts anderes heißt als Frohe Botschaft. Und das beinhaltet nichts anderes – da sind wir auch zwischen den Konfessionen sehr einig –, als dass es Gottes Liebe ist, die uns alle trägt. Und dass wir uns auf diese Liebe verlassen können. Christentum ist die Religion der Liebe. Das macht das Christentum stark und zukunftsfähig. Das ist es auch, was Kinder stärkt.

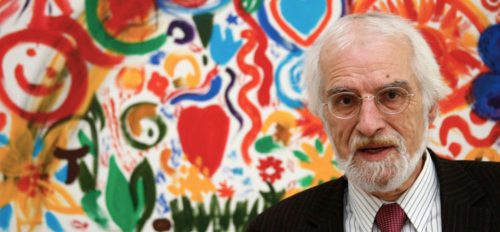

Zur Person:

Prof. Dr. Friedrich Schweitzer wurde 1954 geboren. Er studierte Theologie und Sozialwissenschaften an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen und an der Harvard University. Dissertation über „Identität und Erziehung“ (1983) und Habilitation zur „Religion des Kindes“ (1992). Von 1992 bis 1995 lehrte er Praktische Theologie und Religionspädagogik in Mainz, seit 1995 in Tübingen. Schweitzer ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu Fragen der religiösen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die sich internationaler Resonanz erfreuen können.

Schweitzer referierte im November 2014 auf Einladung der KPHE in Klagenfurt.

__large.png)