Für einen Glauben voller Hoffnung und Zuversicht

Der Bestseller-Autor und geistliche Begleiter über falsche Gottesbilder, heilsamen Glauben und Führen mit Werten

Der Bestseller-Autor und geistliche Begleiter im Gespräch mit Georg Haab über falsche Gottesbilder, heilsamen Glauben und Führen mit Werten

Es gibt so viel Un-Heiles in uns und in der Welt – wie kann Gott das zulassen?

P. Anselm: Die Frage nach dem Warum kann ich nicht beantworten. Manches ist ja von Menschen gemacht, dafür können wir nicht Gott verantwortlich machen. Aber es gibt auch Naturereignisse, Unfälle, Krankheiten, die nicht von Menschen gemacht sind. Das Leid ist unbegreiflich, und die Unbegreiflichkeit des Leids ist ein Teil der Unbegreiflichkeit Gottes. Daraus ergibt sich die Frage: Wie gehe ich damit um? Und da ist für mich wichtig: Das Leid und all die schrecklichen Dinge, die wir aus den Medien erfahren, zerbrechen meine Vorstellungen von mir selber, vom Leben und von Gott. Wenn ich diese Vorstellungen zerbrechen lasse, werde ich aufgebrochen für neue Möglichkeiten: Wer bin ich eigentlich? Was ist meine tiefste Identität? Und ich werde aufgebrochen für den ganz anderen Gott. Wenn ich aber daran festhalte „So muss alles sein“, und das Leben ist nicht so, dann werde ich entweder anklagen oder jammern und daran zerbrechen. Im Ritus des Brotbrechens wird dieses Bild beschrieben: Jesus, der das Brot bricht mit den Emmaus-Jüngern. Und in der Eucharistie brechen wir den Leib Jesu Christi, der für uns zerbrochen wurde, damit wir nicht zerbrechen an dem, was uns widerfährt, sondern aufgebrochen werden können füreinander.

Ihr Seminar in Klagenfurt stand unter dem Thema „Jesus als Therapeut“. Ging es da auch um dieses Aufbrechen?

P. Anselm: Ich sehe Jesus als Therapeut einmal in den Heilungsgeschichten. Er ist nicht der Zauberer, der uns unsere Probleme wegnimmt: Heilung geschieht in der Begegnung. Heilung geschieht, wenn ich meiner eigenen Wahrheit begegne und mit dieser Wahrheit in die Begegnung mit Jesus gehe. Dann kann Verwandlung geschehen. Die Heilungsgeschichten, die uns überliefert werden, sind nicht nur Vergangenheit: Wenn wir Eucharistie feiern, werden sie ja Gegenwart. Dann begegnet der Gelähmte, der Blockierte, der Gehemmte in mir jetzt Jesus. Ich halte mich hin und vertraue darauf, dass seine Kraft in meine Dunkelheit, meine Depression, meine Angst hineinströmt. Jesus ist aber nicht nur Therapeut in seinen Heilungsgeschichten, sondern auch in seinen Gleichnissen. Wir können die Gleichnisse Jesu als eine Gesprächstherapie bezeichnen, denn es geht darum, unsere Selbstbilder und Gottesbilder zu verwandeln. Die Gleichnisse haben immer zwei Aspekte: Faszination und Provokation. Es gibt immer einen Punkt, der uns provoziert, und der will uns sagen: Schau genau hin – wenn du dich ärgerst, dann hast du dort ein falsches Bild von dir selbst und ein falsches Gottesbild.

Jesus heilt Gelähmte, Blinde, auch Zöllner – Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen und durch das, was nicht heil ist, ausgeschlossen sind. Indem er sie hereinnimmt, wird aber ihr Problem zuerst einmal für alle sichtbar. Ist das nicht furchtbar peinlich, wollen die das? Wollen das Menschen heute?

P. Anselm: Es ist ein großes Pro-blem, dass unsere Gesellschaft das Leid verdrängen möchte. Und je mehr eine Gesellschaft das Leid verdrängt, desto brutaler wird sie. Ich denke an den Gerichtsbeschluss, dass eine Pension ihren Gästen die Preise reduzieren muss, wenn gleichzeitig Behinderte da sind – das ist ein menschenverachtendes Urteil. Gleiches sieht man bei der aktiven Sterbehilfe: Leid darf nicht sein, es muss entsorgt werden, und dann wird es immer brutaler. Das Gedächtnis des Leidens Jesu soll nicht zum Masochismus führen – es gibt ja auch masochistische Formen der Leidbewältigung –, aber es aufrechtzuerhalten, ist ein wichtiger Beitrag zur Humanisierung der Gesellschaft. Das Kreuz Jesu ist wichtiges Zeichen, dass das Leid dazu gehört. Sonst muss ich mein eigenes Leid verstecken, darf nicht zugeben, dass ich auch schon einmal schwach oder depressiv bin, und ich will von anderem Leid nichts wissen. Das passt nicht zu einer humanen Gesellschaft.

Ob meine Sprache eine Sprache des Glaubens ist, drückt sich in der Art und Weise aus, wie ich mit Menschen und über Menschen

spreche.

Ein anderes Ihrer Themen heißt „Führen mit Werten“. Was verleiht Führung ihren Wert?

P. Anselm: Es gibt Untersuchungen, dass Firmen, die Werte leben, auf Dauer erfolgreicher sind. Aber die Werte dürfen nicht verzweckt werden, indem ich Werte lebe, damit ich mehr Erfolg habe. Werte machen das Leben wertvoll und eine Firma auch. Wo Werte missachtet werden, wird immer auch der Mensch missachtet. Werte haben mit Würde zu tun. In einer Firma, wo der Mensch verachtet wird, wo Selbst- und Menschenverachtung herrscht, will auch Dauer niemand mehr arbeiten. Die Firma wird wertlos. Es geht um die vier klassischen Werte der griechischen Philosophie: Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß und Klugheit, aber auch um die christlichen Werte wie Glaube, Hoffnung und Liebe. Und Glaube z. B. hat auch etwas mit Sprache zu tun. Wo ist die Sprache, die aus dem Herzen kommt, die wärmt, die die Menschen ermutigt, sie aufrichtet?

Haben wir nicht Ähnliches in der Politik? Menschenverachtende Sprache, Egoismus ... es wird nicht mit Werten geführt, das Gemeinwohl steht hintan. Wird da nicht die Gesellschaft, wie Sie sagen, wertlos?

P. Anselm: Das gibt es leider zur Genüge. Manche sagen, wenn ich Vorträge für Firmen oder Banken halte, dass die mich nur benutzen. Das ist natürlich eine Gefahr. Aber meine Erfahrung ist eine andere. Wenn ich nicht an die Werte in diesen Menschen glauben würde, würde ich keine Vorträge halten. Es gibt immer noch genug, die Werte missachten – aber wenn man genau hineinschaut, geht‘s denen gut, die die Werte achten. Und junge Mitarbeiter suchen sich nach dem Studium nicht die Firmen aus, wo sie am meisten Geld verdienen, sondern wo Werte geachtet werden.

Sie haben früher Führen in Zusammenhang mit Werten und Glauben gebracht ...

P. Anselm: Ob meine Sprache eine Sprache des Glaubens ist, drückt sich nicht in frommen Worten aus, sondern in der Art und Weise, wie ich mit Menschen und über Menschen spreche. Wenn ich als Priester zehn Minuten über die Welt schimpfe und dann ein paar fromme Sprüche mache, ist das Unglaube.

Bei allen Schwächen:Was gibt uns Grund, trotzdem zu glauben, dass Gott die Menschen durch die Kirche zum Heil führt?

P. Anselm: Die Kirche ist eine Gemeinschaft von Menschen, und überall, wo Menschen sind, gibt es auch menschliche Schwächen. Gerade in der Kirche, die ja einen moralischen Anspruch hat, sind Schwächen um so ärgerlicher. Aber für mich ist zum Einen der Reichtum der Tradition und der Liturgie wichtig, dass wir trotz aller Menschlichkeit Liturgie feiern und einen Raum offen halten für Gott. Das Andere ist, dass ich Hoffnung habe, dass es doch immer wieder Aufbrüche gibt in der Kirche, und dass sich viele Menschen für das Gute einsetzen. Es wäre in der Gesellschaft wesentlich kälter, wenn es diesen Einsatz der Kirche nicht gäbe. Aber natürlich ist auch die Versuchung zur Macht immer da. Macht ist an sich nichts Schlechtes; Macht ist dazu da, etwas zu gestalten. Aber wenn einer fasziniert ist von der Macht, wird er sie auch missbrauchen. Die Kirche hat zwei Themen verdrängt: Sexualität und Macht. Deshalb hat sie mit diesen beiden Themen am meisten Probleme.

Was ist Ihr Herzenswunsch?

P. Anselm: Dass wir – die Kirche – die Botschaft Jesu so verkünden, dass die Welt spürt: Das ist eine Religion voller Hoffnung und Zuversicht, die uns hilft, heute in dieser Welt gut leben zu können. Dass wir immer durchlässiger werden für den Geist Jesu, dass durch all unsere Schwächen hindurch doch immer wieder sein Geist erfahrbar wird.

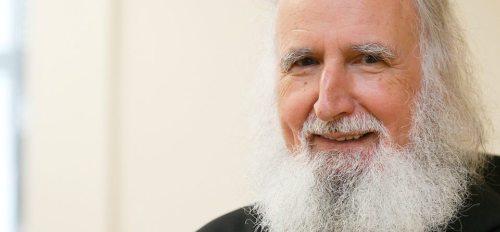

Zur Person:

P. Anselm Grün OSB, geb. 1945, ist Benediktiner in der Abtei Münsterschwarzach. Studium von Theologie und Betriebswirtschaft, langjähriger wirtschaftlicher Leiter der Abtei. Anselm Grün, Autor zahlreicher Bücher, gefragter Vortragender und geistlicher Begleiter, war im Juni auf Einladung des Bildungshauses „Sodalitas“/Tainach auf Vortragsreise in Kärnten.

__large.png)