Wie lässt sich Auferstehung „begreifen“?

Impressionen von der Frühjahrstagung 2011 der Pastoralassistent/innen der Diözese Gurk

Mit dieser Frage setzten sich Pastoralassistent/innen und Theolog/innen im Rahmen ihrer Frühjahrstagung am 26. und 27. April 2011 im Bildungshaus Sodalitas in Tainach/Tinje mit vielen unterschiedlichen bibelpastoralen Methoden auseinander. Begleitet wurden sie dabei von Ingrid Penner, Bibelwerk Linz, Mag. Klaus Einspieler, Referent für Liturgie und Bibel der Diözese Gurk und Mag. Maximilian Fritz, Referent für Pfarrgemeinden.

Das „Begreifen“ der Auferstehung Jesu – ein Lebensprojekt

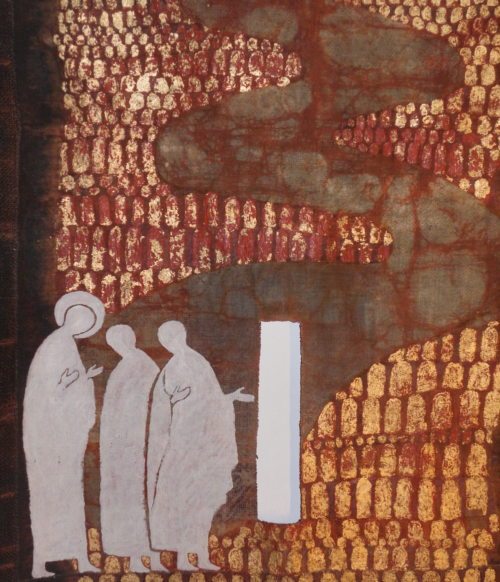

Mit dem Auferstehungsgeheimnis kommt man nie zu einem Ende – so Ingrid Penner. Und dies braucht uns auch nicht zu überraschen. Wir werden bereits darauf gestoßen, wenn wir den ursprünglichen Schluss des Markusevangeliums lesen. Dort wird in Mk 16,6-8 berichtet, dass die Frauen sich über das leere Grab erschreckten und sie ein Mann in weißem Gewand aufforderte nach Galiläa zu gehen. Dort werden sie dem auferstandenen Herrn begegnen. Und - so heißt es weiter – sie verließen voll Schreck und Entsetzen das Grab. Hier ist noch nichts von der Osterfreude zu spüren. Entscheidend ist für Frau Penner der Hinweis auf Galiläa. Denn wenn man bei Markus zurückblättert zu der Stelle, an der das erste Mal von Galiläa die Rede ist, dann gelangt man ganz an den Anfang des Evangeliums. Das heißt, um die Auferstehung zu verstehen, müssen die Jünger den ganzen Weg mit Jesus nochmals gehen und sein Reden und Wirken von Ostern neu verstehen lernen. Gelangen sie dann aber wieder bis zum leeren Grab, dann werden wir sie wieder an den Anfang zurückverwiesen. So entsteht eine Kreisbewegung, die jedoch spiralförmig in die Tiefe des Verstehens und Begreifens führt.

Wie wirklich ist die Auferstehung Jesu?

Diese Frage erschließt Frau Penner an Hand eines Dialoges zwischen der „Bibel“ und dem „Glaubensbekenntnis“. Wie lässt sich das Bekenntnis, dass Jesus am dritten Tage von den Toten auferstanden ist, erfassen? Hatten die Jünger und Jüngerinnen nur eine Vision oder eine wirkliche Erfahrung? Zuerst einmal gilt es die biblischen Zeugnisse ernst zu nehmen. Dabei fällt auf, dass die Zeugen widersprechen diese Erfahrung ganz unterschiedlich wiedergeben. Das beginnt bei Maria von Magdala, die die den Auferstandenen erst erkennt, als er sie mit ihrem Namen ruft. Den Emmausjüngern hilft es wiederum nicht, dass sie den Auferstandenen sehen und er sich lange mit ihnen unterhält – ihnen gehen die Augen erst auf als er das Brot bricht. Bei manchen Berichten spielt der Leib eine wichtige Rolle – wie beispielsweise beim zweifelnden Thomas – bei anderen wiederum gar nicht – so wie bei Paulus, der Jesus gar nicht persönlich gekannt hatte, somit hätte er ihn ja auch nicht wieder erkennen können. Biblisch gesehen hilft es also nicht, sich auf eine Erfahrungswirklichkeit festzulegen. Sie mutet uns vielmehr zu, mit mehreren Erfahrungsweisen zu rechnen. Das Beispiel des Paulus ist ein wichtiger Hinweis, dass auch uns, die wir Jesus nicht persönlich gekannt haben, die Erfahrung der Begegnung mit dem Auferstandenen geschenkt werden kann.