Die Eucharistiefeier in der Neuzeit

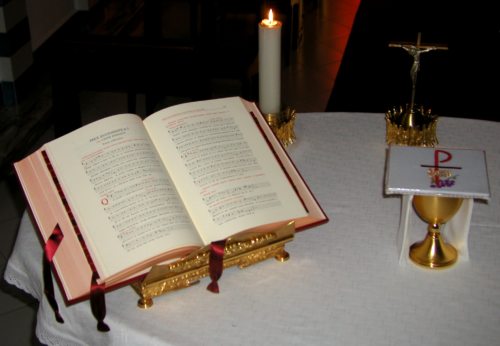

Im Jahre 1570 erscheint als Frucht des Konzils von Trient das Missale Romanum, das Römische Messbuch. von Mag. Klaus Einspieler

Nach den Stürmen der Reformationszeit sollte es Sicherheit in der Frage bieten, welche Gestalt die Eucharistiefeier in der katholischen Kirche haben soll. Das erste Mal in der Geschichte gab es nun einen Ritus, der in allen Teilen der katholischen Welt als Richtschnur galt. Die Einheit im Glauben wurde von nun an auch in der Einheit im Ritus abgebildet. An den Texten und Riten änderte sich von nun an so gut wie nichts mehr. Die Kirchenmusik und der Kirchenbau durchliefen hingegen einen bewegten Wandel.

Das Kirchenlied

Im katholischen Bereich träumte man spätestens seit dem 15. Jahrhundert davon, durch die Verwendung der Volkssprache in der Liturgie das religiöse Wissen der Gläubigen zu stärken. Es entstanden neue Formen, zum Beispiel der Prädikantengottesdienst. Er bestand aus einer Predigt, den Fürbitten sowie Gebeten und Gesängen. Damit füllte er ein Vakuum – in der Messe wurde nämlich nicht mehr gepredigt und auch die Fürbitten waren längst aus dem Messritus verschwunden. Die Reformatoren griffen später auf diese Form zurück und machten sie in süddeutschen Raum zur Grundform evangelischen Gottesdienstes. Hier setzte sich auch der deutschsprachige Kirchengesang rasch durch, um die Gemeinde am Gottesdienst zu beteiligen und den Glauben in Liedform zu verkündigen. So stammen einige der bekanntesten Lieder aus dem Gotteslob von evangelischen Dichtern, zum Beispiel „Lobe den Herren“ von Joachim Neander.

Auch in der katholischen Kirche erkannte man bald die Notwendigkeit, das Volk durch das Kirchenlied am Gottesdienst zu beteiligen. Zwei Namen seien an dieser Stelle genannt: Caspar Ulenberg („Nun lobet Gott im hohen Thron“) und Johann Leisentrit. Er gab im Jahre 1567 ein Gesangbuch heraus, das sich rasch im ganzen deutschen Sprachraum verbreitete.

Die barocke Frömmigkeit stellte die Schau in das Zentrum. Üppige, repräsentative Kirchenbauten, Prozessionen und religiöses Schauspiel (Passionsspiele) wurden gepflegt und bildeten einen Kontrast zum eher nüchternen Messbuch. In der Aufklärung kam es zur Gegenbewegung. So regelte Kaiser Josef II. in Österreich sogar die Zahl der Kerzen, die in der Kirche brennen durften.

Schon zu Zeiten Maria Theresias wurde die Schulpflicht eingeführt. Damals erschien ein Liederbuch, das ermöglichte, den Kindern einen Grundschatz liturgischer Gesänge zu vermitteln. So kommt es, dass einige Lieder seit alters her in mehreren Sprachen vorliegen, da sie in allen Teilen des Reiches gesungen wurden (zum Beispiel „Großer Gott, wir loben dich“).

Sehnsucht nach dem Mittelalter

Im 19. Jahrhundert kam die Kirche weltanschaulich immer stärker unter Druck. Man sehnte sich nach der Einheit von Kirche und Gesellschaft, die man im Mittelalter verwirklicht sah. So begann man im Kirchenbau wieder den gotischen und romanischen Stil zu imitieren (Historismus). Im Kirchengesang kam es zu einer Renaissance des gregorianischen Chorals (Cäcilienverband).

So sind die vier Jahrhunderte des Missale Romanum eine kulturell bewegte Zeit. Der Messritus blieb zwar unangetastet, das Umfeld der Messe wurde jedoch immer wieder neu gestaltet. Viele Früchte dieses Prozesses prägen bis heute das geistliche Klima, in dem wir Liturgie feiern. Das merken wir spätestens, wenn bei einem „Hochamt“ die Krönungsmesse von Mozart erklingt.

(Die Feier der Eucharistie - Serie in der Kärntner Kirchenzeitung "Der Sonntag")